Candidatures PhD – Contrats doctoraux en miroir idil 2026

Qu’est-ce qu’un projet doctoral en miroir IDIL ?

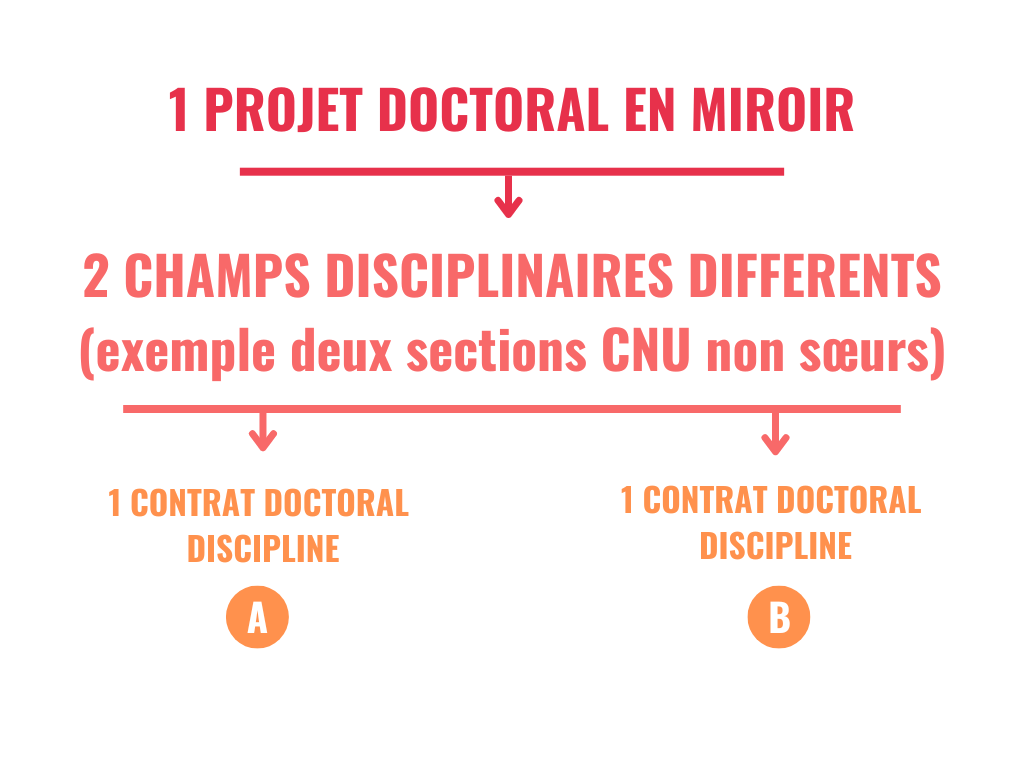

Un projet doctoral en miroir permet d’articuler deux thèses disciplinaires distinctes au sein d’un projet multidisciplinaire commun.

Il s’agit d’aborder un même projet de recherche par le biais de deux disciplines différentes pour favoriser la multidisciplinarité. Les méthodes et les références propres à chacune des disciplines concernées devront donc être mobilisées.

Le programme gradué IDIL finance, pour la rentrée 2026, six projets doctoraux en miroir, soit 12 contrats doctoraux au total sur une durée de 3 ans.

Les lauréats de l’appel à projets : contrats doctoraux en miroir IDIL 2026 – A VENIR

Afin de postuler aux contrats doctoraux en miroir IDIL, les étudiants candidats doivent compléter leurs dossiers et les soumettre avant la date limite via le formulaire de candidature ci-dessous.

Comme un projet doctoral en miroir IDIL intègre deux contrats doctoraux différents dans deux disciplines différentes, chaque candidate ou candidat devra choisir sur le formulaire pour quel sujet doctoral au sein du projet il souhaite postuler (A ou B).

Date de début des thèses : 1er octobre 2026.

Date de fin des thèses : 31 septembre 2029.

Les 5 écoles doctorales dans lesquelles les doctorants lauréats seront rattachés sont les suivantes :

- CBS2

- GAIA

- I2S

- SCB

- SMH

Les éléments obligatoires du dossier à transmettre en format (PDF) pour évaluation :

- Une lettre de motivation, signée et datée

- CV

- Relevés de notes de L3, M1 et M2 (ou de toutes les années du cursus équivalent, par exemple un diplôme ingénieur) avec classement. Ces relevés sont à combiner en un seul fichier commun.

Les éléments optionnels à joindre au dossier :

- Lettre(s) de recommandation

Date limite de candidature : 28 avril 2026, 11pm CET

Ci-dessous les projets de l’appel à projets 2025 financés pour simple consultation, les projets sélectionnés financés pour 2026 seront connus en avril 2026.

Les candidatures des étudiants pour ceux-ci ne seront donc ouvertes et acceptées qu’à partir d’avril 2026.

Projet n°1 : VEBIOCOL | Conception d’un vecteur d’encapsulation biosourcé et gastro-résistant pour la libération contrôlée de molécules bioactives au niveau du côlon

Ecole doctorale A : GAIA

Ecole doctorale B : I2S

UMR 1 : UMR 1208 – Ingénierie des Agropolymères et Technologies Emergentes (IATE)

UMR 2 : UMR 5221 – Laboratoire Charles Coulomb

Co-directrices et/ou Co-directeurs de thèses : Claire BOURLIEU-LACANAL (GAIA), Laurence RAMOS (I2S)

Détails

SUJET A – Sciences du Vivant & de l’Environnement, Sciences et Technologies

Impact de la structure de gels biosourcés sur leur capacité d’encapsulation et de libération de molécules thérapeutiques au niveau du côlon

Profil étudiant recherché :

Obtention d’un M2 ou parcours ingénieur en biochimie, physico-chimie, sciences des matériaux. Les plus : un intérêt ou des compétences en physique de la matière molle.

Compétences en enzymologie et en physico-chimie.

Compétences relationnelles pour le travail en équipe. Bonnes pratiques de laboratoires maitrisées.

Compétences rédactionnelles, anglais scientifique parlé et écrit, Autonomie, curiosité, rigueur et dynamisme.

Une expérience en laboratoire de recherche peut constituer un atout mais n’est pas requise pour postuler.

SUJET B – Information, Structures et Systèmes

Suivi dynamique de l’encapsulation et de la libération de molécules bioactives dans et par une bille de gel biosourcé.

Profil étudiant recherché :

Obtention d’un M2 ou parcours ingénieur en physique, physico-chimie ou sciences des matériaux. Des connaissances en physique de la matière molle sont un plus.

Compétences relationnelles pour le travail en équipe. Bonnes pratiques de laboratoires maitrisées.

Compétences rédactionnelles, anglais scientifique parlé et écrit

Autonomie, curiosité, rigueur et dynamisme.

Une expérience en laboratoire de recherche peut constituer un atout mais n’est pas requise pour postuler.

Résumé du projet :

Le projet VEBIOCOL a pour objectif de caractériser le potentiel des gels d’arabinoxylanes féruloylés (AXf), polysaccharides non amylacés majoritaires des céréales, en tant que vecteurs de délivrance ciblée pour le traitement local du côlon par voie orale. Ces biopolymères ont la particularité d’être résistants aux fluides et enzymes digestives du tractus gastro-intestinal humain et d’être dégradés au niveau du côlon par les glycosyl hydrolases du microbiote. Le projet évalue les capacités d’encapsulation et de libération de molécules bioactives des gels d’AXf en conditions digestives in vitro statiques simulant les différents compartiments du tractus gastro-intestinal, jusqu’au côlon.Cette étude se base sur une approche interdisciplinaire qui combine biochimie et physique, permettant une analyse intégrée et multi échelles du continuum « structure moléculaire/propriétés/fonctionnalités » des gels.

La thèse 1 intègre diverses structures moléculaires d’AXf et vise à comprendre à l’aide d’approches biochimiques et rhéologiques les liens entre structure moléculaire, architecture, propriétés et fonctionnalité des gels.

L’approche physique de la thèse 2, basée sur la cartographie des dynamiques moléculaires et de fluorescence avec des résolutions spatiale et temporelle adaptées à l’échelle d’une bille de gel millimétrique, vise à mesurer et modéliser les cinétiques couplées des polymères et des molécules à encapsuler au cours des étapes d’encapsulation et de libération.

Les mêmes composés seront utilisés dans les deux thèses (AXf, milieux modèles du tractus gastro-intestinal et du côlon, et protéines bioactives), permettant un dialogue constant et pertinent entre les deux équipes. La synergie entre les deux thèses permettra d’identifier les paramètres nécessaires à une délivrance optimisée et ciblée des molécules bioactives (ici des protéines laitières immuno-modulatrices) au niveau du côlon.

Projet n°2 : POLLUNOCT | Impact des pollutions nocturnes d’origine humaine sur les rythmes biologiques : comprendre pour protéger et soigner

Ecole doctorale A : GAIA

Ecole doctorale B : CBS2

UMR 1 : UMR 5175 – Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE)

UMR 2 : UMR 5203 – Institut de Génomique Fonctionnelle (IGF)

Co-directrices et/ou Co-directeurs de thèses : Samuel CARO (GAIA), Xavier BONNEFONT (CBS2)

Détails

SUJET A – Sciences du Vivant et de l’Environnement, Sciences et Technologies

Influence du milieu urbain sur les rythmes circadiens des mésanges et souris sauvages

Profil étudiant recherché :

Nous recherchons une personne très motivée qui souhaite entamer une étude à cheval entre l’écologie et la physiologie. La personne devra avoir des compétences en physiologie animale, comportement et écologie, ainsi que dans la combinaison du travail de terrain et de laboratoire. Une expérience préalable de travail de terrain avec animaux sauvages est souhaitable, ainsi qu’une bonne maîtrise des outils statistiques.

SUJET B – Sciences Chimiques et Biologiques pour la Santé

Influence de l’exposition nocturne à la lumière artificielle sur

le pacemaker circadien chez la souris de laboratoire

Profil étudiant recherché :

Le ou la candidat(e) sera titulaire d’un Master en Neurosciences ou Physiologie, avec de bonnes bases en biologie moléculaire, et la volonté de travailler sur des animaux vivants (une habilitation à l’expérimentation animale serait un avantage). La maitrise de l’Anglais (B2) est nécessaire pour évoluer dans un environnement international.

Résumé du projet :

L’extension des activités humaines sur le domaine de la nuit soulève des enjeux autant de santé publique (tels que les troubles anxio-dépressifs, métaboliques et cardiovasculaires liés notamment au travail de nuit) que d’ordre écologique (perturbation de nombreuses espèces animales sauvages, tout particulièrement dans les grands centres urbains en constante expansion).

L’origine de ces troubles réside dans le fait qu’êtres humains et animaux sauvages possèdent une rythmicité autonome, longuement façonnée au cours de l’évolution, en adéquation avec la période de 24 heures de rotation de notre planète. Ces horloges circadiennes sont robustes, mais peut-être pas pour autant complètement rigides… offrant alors la possibilité d’une adaptation des rythmes naturels au fonctionnement de nos sociétés modernes. Pour comprendre si et comment de telles adaptations sont possibles, et s’il est envisageable

d’aider les personnes en état de trouble, il nous faut d’abord étudier à quel point nos horloges et celles des animaux sont modulables. Nous proposons donc deux thèses qui aborderont en miroir l’impact physiologique et comportemental des perturbations du cycle jour-nuit, et les mécanismes impliqués au niveau cérébral, afin d’estimer dans quelle mesure ces effets pourraient être réversibles, et comment.

Au cours de la première thèse, nous nous pencherons sur les conséquences des altérations des cycles jour-nuit sur les comportements et la physiologie de deux espèces sauvages très répandues (la souris domestique et la mésange charbonnière).

Dans la seconde thèse, nous nous pencherons spécifiquement sur les noyaux suprachiasmatiques, siège cérébral de notre horloge interne. Nous interrogerons leur modularité dans le cerveau des souris de laboratoire, face à des perturbations d’ordre physiologiques et pathologiques.

Les deux thèses convergeront enfin dans un dernier chapitre dans lequel nous utiliserons les enseignements tirés de nos travaux sur les souris de laboratoire pour décrire de façon inédite, les mécanismes cérébraux à l’oeuvre dans nos deux espèces sauvages. Ce projet, qui concerne aussi bien la biologie-santé que l’écologie et l’évolution, permettra aux deux directeurs impliqués, Xavier Bonnefont (IGF, CBS2) et Samuel Caro (CEFE, GAIA), d’initier une toute nouvelle collaboration et de mettre pour la première fois en commun leurs expertises respectives sur les rythmes biologiques. Ces deux thèses posent non

seulement des questions complémentaires, mais également interdépendantes, afin de permettre aux deux étudiants en thèse de travailler main dans la main pour faire avancer ce projet à la fois intégratif et novateur.

Projet n°3 : HAPTIMED | Le sens du toucher dans le soin : jumeau numérique de la perception haptique à visée pédagogique

Ecole doctorale A : SMH

Ecole doctorale B : I2S

UMR 1 : UR_UM 102 – EuroMov Digital Health in Motion

UMR 2 : UMR 5214 – Institut d’Electronique et des Systèmes

Co-directrices et/ou Co-directeurs de thèses : Arnaud DUPEYRON (SMH), Brice SORLI (I2S)

Détails

SUJET A – Sciences du Mouvement Humain

Intérêt d’un feedback haptique dans l’apprentissage de l’utilisation de la main à visée diagnostique et thérapeutique

Profil étudiant recherché :

Formation ou activité professionnelle de soignant (Médical, Paramédical, Thérapie manuelle), Master (Recherche, Pédagogie, Sciences humaines), expérience souhaitée (compétences en examen clinique, stage ou expérience en service de soin), qualités relationnelles, aisance rédactionnelle écrite et orale (français et anglais), adaptabilité, disponibilité.

SUJET B – Information, Structures et Systèmes

Conception d’un capteur haptique flexible adapté au monitoring de la pression exercée par la main lors de l’examen palpatoire

Profil étudiant recherché : Ecole d’ingénieur ou Master (Physique appliquée, électronique, mécatronique, mathématiques appliquées), qualités relationnelles optimales, aisance rédactionnelle écrite et orale (français et anglais), adaptabilité, expériences souhaitées (stage projet sur des applications médicales et/ou IA).

Résumé du projet :

La réforme des études médicales en France, avec l’introduction des Examens Cliniques Objectifs Structurés (ECOS), souligne la nécessité de standardiser l’apprentissage des compétences cliniques. L’examen palpatoire, composante essentielle de l’examen clinique, repose sur la perception haptique. L’apprenant évalue les propriétés biomécaniques des tissus en interprétant les informations tactiles et proprioceptives perçues à l’aide de ses mains.

Aujourd’hui, l’apprentissage de la palpation repose principalement sur une transmission par compagnonnage, sans cadre standardisé ni outil pédagogique adapté permettant de structurer l’enseignement. Moderniser l’apprentissage du sens du toucher dans le soin représente donc un enjeu pédagogique majeur. Le monitoring objectif de la pression exercée par la main sur les tissus permettrait à l’apprenant d’évaluer ses compétences cliniques en les comparant à celles des cliniciens expérimentés. Plus loin, il sera possible d’améliorer la précision de la recherche en pratique clinique dans un but diagnostique (i.e., mesure de la spasticité) et thérapeutique (i.e., efficacité d’une technique en médecine manuelle).

Le projet HAPTIMED (HAPTique MEDical) propose une approche interdisciplinaire combinant sciences du mouvement, électronique flexible et intelligence artificielle pour concevoir un outil pédagogique innovant dédié à l’apprentissage de la palpation clinique. L’objectif est de monitorer les gestes manuels réalisés lors de l’examen palpatoire grâce à un gant haptique équipé de capteurs électroniques flexibles, capable d’enregistrer la pression exercée par la main du clinicien sur les structures anatomiques testées. Un algorithme d’apprentissage automatique, entraîné sur des données haptiques labellisées par des cliniciens experts, analysera ces signaux pour fournir un feedback pédagogique individualisé (recommandation pratique).

Le projet repose sur deux thèses en miroir et un axe transversal :

La première thèse vise la standardisation de l’examen palpatoire. L’analyse des gestes cliniques manuels permettra de définir des critères objectifs de compétence haptique et d’adapter le feedback pédagogique.

La seconde porte sur la conception d’un gant haptique adapté au monitoring de la pression exercée par la main sur les structures anatomiques testées.

Ces deux volets sont consolidés par un axe transversal de gestion des incertitudes basé sur le formalisme de la théorie des fonctions de croyance. La modélisation d’un jumeau numérique de la perception haptique constitue une avancée significative dans l’enseignement médical. Ce dispositif innovant permettra d’accélérer et d’optimiser l’acquisition du sens du toucher dans le soin, d’évaluer objectivement les compétences cliniques passant par le toucher et d’assurer un suivi longitudinal de la courbe d’apprentissage. HAPTIMED permettra d’établir des recommandations pédagogiques fondées sur des données probantes, contribuant directement à la standardisation des ECOS.

Projet n°4 : OPTIMa |Optimisation des modifications de la coiffe de l’ARN pour l’expression génique ciblée et les thérapies à base d’ARN

Ecole doctorale A : Sciences Chimiques Balard (SCB)

Ecole doctorale B : CBS2

UMR 1 : UMR 5247 – Institut des Biomolécules Max Mousseron (IBMM)

UMR 2 : U1194 – Institut de Recherche en Cancérologie de Montpellier (IRCM)

Co-directrices et/ou Co-directeurs de thèses : Michael SMIETANA (SCB), Alexandre DAVID (CBS2)

Détails

SUJET A – Sciences Chimiques

Conception et synthèse chimique d’ARN mono- et multi-coiffés.

Profil étudiant recherché :

Le candidat idéal devra posséder une solide formation en synthèse organique et manifester un intérêt avéré pour la chimie des acides nucléiques et/ou les sciences de la vie.

SUJET B – Sciences Biologiques pour la Santé

Solutions personnalisées de coiffage et d’expression de l’ARN pour une thérapie génique ciblée

Profil étudiant recherché :

Biologie de l’ARN : en particulier extraction d’ARN, purification d’ARNm

Spectrométrie de masse et chimie analytique : connaissances en préparation d’échantillons et LC-MS/MS, analyse des données de spectrométrie de masse

Biologie synthétique et moléculaire : des connaissances/compétences en épitranscriptomique seraient un plus

Culture cellulaire et transfection : culture de cellules mammifères, électroporation, délivrance d’ARN

Travail interdisciplinaire et collaboratif : esprit d’équipe, volonté de collaborer entre biologie et chimie

Résumé du projet :

Ces dernières années, l’ARN a suscité un intérêt croissant dans la recherche thérapeutique, notamment pour le développement de vaccins, la reprogrammation cellulaire et la production de protéines. Bien que les vaccins à ARNm se soient révélés efficaces, sûrs et polyvalents, leur stabilité reste un défi par rapport aux alternatives basées sur l’ADN. Pour améliorer cette stabilité et renforcer l’engagement des ribosomes, l’ARN est chimiquement modifié via l’épitranscriptomique, un processus qui régule l’expression génique post-transcriptionnelle et des fonctions biologiques clés. Ces modifications se classent en deux catégories : les modifications de coiffe et les modifications internes, la coiffe de l’ARNm jouant un rôle crucial dans l’initiation de la traduction. Par exemple, la coiffe 5′ N7-méthylguanosine (m7G) interagit avec les facteurs d’initiation de la traduction, influençant ainsi la stabilité et la traduction de l’ARNm. De plus, des modifications comme la 2′-O-méthylation (2′OMe) et la N6-méthyladénosine (m6A) au niveau de la région non traduite 5′ (5′ UTR) modulent davantage l’activité de traduction et de décapping. La diversité des modifications de coiffe selon les types cellulaires offre une opportunité pour une expression génique ciblée, améliorant potentiellement les thérapies à base d’ARN.

Malgré leur potentiel thérapeutique, l’application des coiffes modifiées est limitée par des défis liés aux méthodes de synthèse. Les approches actuelles in vitro pour préparer des ARNm coiffés reposent sur l’incorporation co-transcriptionnelle d’analogues de coiffe ou sur un coiffage enzymatique post-transcriptionnel, mais ces méthodes restent limitées quant aux types de modifications pouvant être intégrées. Les récents progrès en matière d’analogues de coiffe tri- et tétranucleotidiques ont permis une incorporation directe de coiffes modifiées, mais ces techniques demeurent encore restreintes.

Pour surmonter ces limitations, nous avons développé une stratégie permettant d’incorporer à l’extrémité 5′ de l’ARNm des modifications chimiques, tant naturelles que non naturelles. Cette approche modulaire, combinant chimie et enzymologie, permet un criblage systématique des modifications de coiffe afin d’évaluer leur impact sur des propriétés telles que la stabilité et la capacité de traduction de l’ARNm. Ce projet vise à réunir l’expertise des équipes de l’IBMM et de l’IRCM pour développer des solutions adaptées à l’expression génique dans des sous-types cellulaires spécifiques avec une efficacité optimale, fournissant ainsi des outils innovants pour les stratégies thérapeutiques à base d’ARN. Les objectifs incluent la synthèse d’oligonucléotides coiffés naturels et multicappés, l’établissement d’un profil détaillé des modifications de coiffe dans les cellules immunitaires et le développement d’une méthode de criblage afin d’identifier les oligonucléotides coiffés les plus performants pour des sous-types cellulaires spécifiques.

PROJET N°5 : BIOREACH | Conception de systèmes bioélectroniques cellulaires à accès distant pour des solutions biomédicales autonomes

Ecole doctorale A : CBS2

Ecole doctorale B : I2S

UMR 1 : UMR 5048 – Centre de Biologie Structurale

UMR 2 : UMR 5214 – Institut d’Electronique et des Systèmes

Co-directrices et/ou Co-directeurs de thèses : Diego CATTONI (CBS2), Arnaud VENA (I2S)

Détails

SUJET A – Sciences Chimiques et Biologiques pour la Santé

Ingénierie et assemblage de biohybrides pour la transduction de signaux intégrant des biocapteurs cellulaires avec des biopolymères fonctionnels

Profil étudiant recherché :

Ce contrat doctoral porte sur le développement de biocapteurs bactériens et l’assemblage de systèmes biohybrides capables de répondre à des stimuli modulés par radiofréquence (RF). Le candidat idéal doit être titulaire d’un Master en bioingénierie, biologie moléculaire, biologie synthétique ou biophysique, avec un fort intérêt pour la recherche interdisciplinaire.

Le projet de doctorat comprend l’ingénierie de souches bactériennes avec des biocapteurs sur mesure, l’optimisation des interfaces polymère-bactérie et l’intégration des biohybrides dans des plateformes électrogénétiques. L’étudiant acquerra une expertise en biologie synthétique, microbiologie et microscopie avancée, et collaborera étroitement avec le partenaire en électronique de l’IES pour l’intégration et la validation des dispositifs.

SUJET B – Information, Structures et Systèmes

Développement et validation de biopolymères conducteurs pour l’interaction RFID et l’intégration avec des biohybrides

Profil étudiant recherché :

Ce poste porte sur la conception et la caractérisation de polymères conducteurs pour leur intégration avec des systèmes biologiques. Le candidat idéal doit être titulaire d’un Master (M.Sc., École d’Ingénieur) avec une spécialisation en électronique (des courants continus aux radiofréquences), en science des matériaux ou en physique appliquée, avec un fort intérêt pour les biocapteurs et les applications biomédicales.

Le travail consistera à développer des polymères conducteurs (COPs) réactifs aux stimuli environnementaux et induits par radiofréquence (RF), à concevoir de nouveaux protocoles pour leur caractérisation électrique (de kHz à GHz) et à collaborer à leur intégration dans des biohybrides bactériens fonctionnels. L’étudiant aura accès à des plateformes de pointe pour la microfluidique et le prototypage de systèmes sans fil et interagira régulièrement avec l’équipe de biologie du CBS.

Résumé du projet :

Le projet doctoral miroir, BIOREACH, explore la conception de systèmes bioélectroniques capables de détection et de réponse à distance, intégrant des bactéries génétiquement modifiées avec des polymères organiques conducteurs (COPs). Ces biohybrides électrogénétiques visent à révolutionner les technologies biomédicales en permettant une communication bidirectionnelle pour des applications thérapeutiques et diagnostiques. Cette initiative innovante répond aux limites des méthodes actuelles de contrôle cellulaire, telles que l’optogénétique et la sonogénétique, en exploitant la technologie RF, qui offre une pénétration plus profonde des tissus et un contrôle externe non invasif. Elle repose sur des biohybrides équipés de biopolymères électroconducteurs couplés à des biocapteurs intégrés dans des châssis bactériens reprogrammés pour l’intégration et la transmission des signaux.

BIOREACH illustre une synergie interdisciplinaire, combinant l’expertise en biophysique, biologie synthétique, matière molle et électronique. Le projet réunit deux groupes de recherche de premier plan : l’équipe de Biologie Synthétique du Centre de Biologie Structurale (CBS), spécialisée dans l’ingénierie des biohybrides, et l’équipe RFID et Électronique Flexible de l’Institut d’Électronique et des Systèmes (IES), reconnue pour son expertise en microtechnologie et communication sans fil. Leur collaboration couvre la conception de polymères conducteurs biocompatibles, de biocapteurs bactériens et de biohybrides fonctionnels, tout en développant des méthodologies innovantes pour la caractérisation électrique et l’intégration des systèmes.

Deux projets de doctorat complémentaires constituent la base de BIOREACH. Le premier porte sur l’ingénierie de bactéries dotées de biocapteurs capables de répondre aux signaux induits par les COPs, permettant un contrôle précis des fonctions cellulaires. Le second développe de nouveaux COPs aux propriétés ajustables, capables d’interagir avec les ondes électromagnétiques et de déclencher des réponses cellulaires. Les deux projets mettent l’accent sur une forte interaction entre biologie et électronique, favorisant une formation interdisciplinaire avancée grâce à des collaborations internationales, notamment des stages conjoints à l’Université de Tokyo.

Ce projet produira des avancées majeures, notamment des systèmes biohybrides programmables pour la surveillance en temps réel et la thérapie, des publications à fort impact et des innovations brevetables. Au-delà des applications biomédicales, BIOREACH formera ses doctorants aux compétences de pointe à l’interface entre biologie et électronique, les préparant à des rôles de leadership dans le monde académique et industriel. Ce partenariat enrichit non seulement la formation des étudiants, mais établit également une collaboration solide et durable entre le CBS et l’IES, ouvrant la voie à des avancées innovantes dans les technologies biohybrides accessibles à distance.

PROJET N°6 : CHIRARCHEOMS | Investigation de la chiralité du collagène par spectrométrie de masse : une méthodologie innovante pour explorer une caractéristique fondamentale du vieillissement des protéines en archéologie

Ecole doctorale A : GAIA

Ecole doctorale B : Sciences Chimiques Balard (SCB)

UMR 1 : UMR 5554 – Institut des Sciences de l’Evolution (ISEM)

UMR 2 : UMR 5247 – Institut des Biomolécules Max Mousseron (IBMM)

Co-directrices et/ou Co-directeurs de thèses : Ilham BENTALEB (GAIA), Christine ENJALBAL (SCB)

Détails

SUJET A – Sciences du Vivant et de l’Environnement, Sciences et Technologies

Composition isotopique du collagène extrait d’artefacts archéologiques du bassin méditerranéen occidental

Profil étudiant recherché :

Prérequis :

Le ou la candidat·e doit être titulaire d’un Master 2 (ou diplôme d’ingénieur·e) en biogéochimie, bioarchéologie, paléoclimatologie, paléoenvironnements, géosciences des surfaces continentales, sciences de l’environnement ou dans des disciplines connexes. Les profils avec des compétences doubles ou interdisciplinaires dans ces domaines sont particulièrement appréciés.

Une solide maîtrise de la géochimie des isotopes stables est requise, particulièrement appliquée aux matrices organiques.

Compétences requises :

- Maîtrise théorique du fractionnement isotopique, notamment des isotopes du carbone et de l’azote dans le monde vivant (faune/flore).

- Maîtrise des outils de traitement de données et des statistiques (R, SIAR, SIBER).

- Autonomie, créativité et capacité à s’investir dans un projet de recherche ambitieux.

- Aptitude au travail en équipe, dans un environnement interdisciplinaire (archéologie, bioarchéologie, géochimie).

- Respect et bienveillance envers l’environnement de travail et les collègues.

- Esprit collaboratif et ouverture à la diversité des approches scientifiques.

- Intérêt pour le travail de terrain et ouverture aux collaborations internationales.

- Motivation à publier dans des revues scientifiques à comité de lecture.

Compétences appréciées :

- Expérience en extraction de collagène à partir de restes biologiques.

- Une bonne connaissance des isotopes stables du soufre, de l’oxygène et de l’hydrogène.

- Connaissances théoriques et/ou pratiques des techniques de spectrométrie de masse des rapports isotopiques – Connaissance de la GC-IRMS – AMS (radiocarbone ¹⁴C) .

- Compétences en préparation d’échantillons pour analyse isotopique (collagène, lipides, etc.) .

- Expérience ou connaissances théoriques en analyses protéiques archéologiques (ZooMS, CSIA-AA) .

- Bon niveau en anglais scientifique (écrit et oral)

Nous recherchons une personne curieuse et ouverte sur le monde, avec une forte dimension humaniste, capable d’apporter une perspective nouvelle à l’interdisciplinarité du projet. Une personne altruiste, respectueuse des valeurs de collaboration et de partage, et qui saura intégrer le projet dans un réseau de collaborations internationales.

SUJET B – Sciences Chimiques

Analyse chirale par spectrométrie de masse pour l’archéologie

Profil étudiant recherché :

Prérequis :

Diplômé-e/futur-e diplômé-e d’un master 2 (ou ingénieur-e) dans le domaine des sciences analytiques.

Le-a candidat-e doit posséder des connaissances solides en spectrométrie de masse ainsi qu’en techniques séparatives.

Profil recherché :

Des connaissances/expériences en spectrométrie de masse à haute résolution, en spectrométrie de masse en tandem, en mobilité ionique ainsi qu’en techniques séparatives de type chromatographie liquide et électrophorèse capillaire sont attendues pour effectuer des développements de méthodes analytiques de caractérisation de peptides/protéines.

Des connaissances en chimie des peptides et protéines constitueront un atout en particulier pour le conditionnement des échantillons. Des expériences en analyse de protéines selon des stratégies protéomiques seront appréciées.

La capacité à travailler de manière autonome, la créativité et la motivation à relever des défis scientifiques complexes dans le cadre d’un projet multidisciplinaire sont attendues.

Résumé du projet :

Collagen chirality alteration, a result of amino acid epimerization from the L to the D form over time, has significant perspectives in bioarchaeology. This project explores the potential of chiral analyses by mass spectrometry to analyze collagen in archaeological remains, aiming to refine dating techniques and improve our understanding of preservation processes.

The analytical strategy represents a major challenge. Indeed, the determination of the configuration of stereogenic centers constitutes the highest level of characterization for an organic molecule. In order to tackle such demanding structural identification level of the biomolecules of interest (collagen proteins), we aim at implementing fragmentation experiments in high resolution tandem mass spectrometry (HR-MS/MS) coupled to liquid chromatography (LC) and ion mobility (IM-MS) on non-covalent diastereoisomeric species generated in the gas phase between a metal and the chiral peptide issued from trypticn digestion of extracted collagen samples. Such LC-IM-HR-MS/MS method development will

be carried out on modern samples to study abundant and non-precious collagen material.

Our approach integrates collagen extraction, purification, and isotopic analyses (¹³C, ¹⁵N, 34S) to assess environmental and climate changes and agriculture and farming practices in Holocene Human Societies of the Western Mediterranean Basin. The method is validated using reference samples of known age, establishing a robust framework for applying amino acid epimerization as a chronological tool. By combining chiral analysis with 14C dating and multi-isotopic data, we propose a multi-parameter model that enhances the accuracy of organic material dating’s and paleo-ecological and paleo-climate indicators; the method

also creates a counterbalance to 14C dating and all the risks that this method brings.

Beyond archaeology, this research has broader applications in analytical chemistry and life sciences, where amino acid epimerization serves as a biomarker for tissue aging. This interdisciplinary approach thus provides an innovative pathway for studying protein longevity, with potential technological transfer to biomedicine and conservation sciences.

Sélection des doctorants

La sélection des étudiantes et étudiants se fera par une commission de recrutement des doctorantes et doctorants composée de 7 membres pour chacun des projets sélectionnés :

• 1 porteuse ou porteur IDIL, ou sa représentante ou représentant

• 2 directrices ou directeurs de thèse concernés

• 1 représentante ou représentant de chacune des Ecoles Doctorales concernées (2 membres ED)

• 1 représentante ou représentant de chacune des directions des laboratoires concernés (2 membres UMR)

3 candidates ou candidats seront auditionnés par sujet (soit 6 au total pour un projet en miroir)

Qu’est-ce qu’un contrat doctoral ?

Le contrat doctoral est un contrat de travail à durée déterminée (CDD) de 3 ans qui permet au doctorant d’être salarié par un établissement public pour réaliser sa thèse.

Etudiant international : Le contrat doctoral vous offre une véritable protection sociale. Vous pouvez commencer à cotiser pour la retraite en France et récupérer cette cotisation si vous êtes de nationalité européenne. Vous aurez aussi la possibilité d’avoir des « allocations chômage » à la fin de votre contrat de travail.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de Campus France :

La sécurité sociale pour les doctorants

Le visa long séjour « passeport talent – chercheur »

FINANCEMENT

Le financement IDIL couvre le salaire brut des doctorantes et doctorants, incluant les charges salariales, ainsi que des frais d’environnement à hauteur de 5k€ annuel pour le laboratoire d’accueil (soit un coût de 15k€ sur 3 ans par doctorant).

A SAVOIR

Le salaire moyen d’un doctorant est d’environ 1800 euros net par mois.